2007年5月号 2面

第1回中央福祉調査センター会議開催

7センターが一堂に会し運営事項を確認

現在ナルクでは全国で8つの地区(北海道、千葉、神奈川、長野、岐阜、滋賀、大阪、兵庫)で福祉調査センターが設立され、それぞれ活動を行っているが、そこの代表がはじめて一堂に会し、運営に関わる事項などを協議した。

会議は「中央福祉調査センター会議」の名で3月16日午後、ナルク本部で開催された。

出席者(構成員)は次の通り。

田邊中央福祉調査センター主査、 藤岡同副主査

青木同幹事 阿部同研修担当

寺井ナルク事務局長仲ナルク監事 森代表(北海道)

西村事務局長(千葉) 太田代表(神奈川)

山口代表(岐阜) 鎌田代表(滋賀)

山之内代表(兵庫) 橋本事務局長(兵庫)

原田代表(長野)欠 矢形奈良拠点事務局長

永田福岡拠点代表代理

【会議での確認事項】

○福祉調査センター(以下センターと記す)はナルクの定款に基づき収益事業を行うための組織であり、拠点と同様にナルク本部の下部機関である。都道府県センターは中央セン ターの現場機関である。

○センターは3月と9月の年2回、「定時中央福祉調査センター会議」を開く。緊急の場合は主査が臨時会議を招集する場合がある。

なお重要事項についてはナルク理事会、常務理事会の承認を得る。

○センターは以下の事業を行う。福祉サービス第3者評価、介護保険地域密着型サービス外部評価、介護サービス情報の公表などの評価、調査。

これらの事業を行う目的は厚労省の各都道府県に対する指示(事業者のレベルアップと サービスの向上)を踏襲することは勿論であるが、ナルクの理念、事業、組織拡大を推進 するための経費を生み出すことが本来の目的である。その成果によって点数のない利用 者の寄付金の減額や廃止、会費の低減を目指すものである。

○センターのスタッフ、評価調査員は各都道府県に申請し許可された「調査機関事務規定」に基づき評価調査業務を遂行する者であるから見倣公務員、またはそれに準ずる者である。

○各都道府県センターは毎月の収支を月末に締め、中央センターに報告する。中央センタ ーはその集計を毎月の「ナルク業務担当者会議」に報告する。

都道府県センターは9月末と3月末に決算を行い、中央センターに報告する。その際必 要経費と当面の運営費を除いた剰余金を中央センターに振り込む。中央センターはその 剰余金の中から活動拠点に対する協力金と都道府県センターに対する貸付金を支出す る。

○評価調査員の処遇については、ナルク本部の平成19年3月28日付「ナルク活動を行う会員に対する処遇についての統一基準」による。

○各都道府県センターが事業を遂行するに当たっては、関係する拠点から様々な協力を得るにやぶさかでないが、これに対しては中央センターから協力金を支出する。

○中央センターは各都道府県センターの立ち上げ準備金、運営費などを期限を限定せず無利息で貸し出す。詳細は中央センター会議で決める。

○センターの事業遂行のために本来のナルクの活動が阻害されるようなことがあればそれは本末転倒である。そのような事態が起きたときは、状況に応じてセンター事業の中止、または評価調査員の個人委託を取り消す場合がある。

中央福祉調査センター電話 06ー6941ー5220

女性の視点

夫さんの地域デビューはいかが 近藤秀子(枚方交野)

夫から公園デビューならぬ「地域デビュー」という言葉があると聞きました。定年退職後の男性の過ごし方、長寿国日本にあって退職後のながーい時間をどう過ごすか、大きな課題です。

世間様では今春から始まる団塊世代の定年退職後の動向にかしましい。

かつて巷では「濡れ落ち葉」「わたしも族」という言葉が流行語にさえなりました。

退職後の抜け殻状態の夫君と、地域社会でボランティアだカルチュアだと喜々として熟年を謳歌している細君を比較して揶揄されたことは記憶に新しいところです。

しかし面白がってばかりはおられません。14年間地域で民生委員・児童委員として活動していた中で、夫君が退職後、細君は外出もままならず、鬱状態に陥り、やがては痴呆の症状に進んだという事例をいくつも見聞きしました。仕事一筋で趣味と呼べるものを持つ暇のなかった夫君、夫君の在宅中に息抜きに出かけることなどできない世代の細君、高度経済成長を支えた人たちの現実です。

夫が地域デビューを試みるか、家にこもるかの選択が老後の生活を大きく左右します。妻も無関心ではいられません。

夫の自尊心をくすぐる地域貢献の第一歩は、自治会活動・校区防災会・児童の下校時見守り隊など周りを見渡せば活動の場はいくつもあり、究極はナルクが「団塊世代の皆さんどうぞ」と手を広げて待っていてくれます。そこでポンと背中を押すのが妻の役目。

夫の自尊心をくすぐる地域貢献の第一歩は、自治会活動・校区防災会・児童の下校時見守り隊など周りを見渡せば活動の場はいくつもあり、究極はナルクが「団塊世代の皆さんどうぞ」と手を広げて待っていてくれます。そこでポンと背中を押すのが妻の役目。夫が地域で居場所を見つけると、いきいきと出かけます。妻も今まで通りの生活のリズムが確保できてルンルンです。 地域も男手が増えると、より活発な事業ができて結果として連帯感が育まれます。

いま社協が災害時に高齢者などの逃げ遅れによる二次災害を防ごうと「1人も見逃さない運動」を展開していますが、連帯感はこの運動の大きな力になります。退職後の夫君の地域参加は良いことづくめなのです。

我が家の夫、まだ現役で働いていますが、数年前に足の捻挫をきっかけに体力づくりを始め、今では山登りが趣味になり、デジカメ撮影のおまけ付きです。私も一緒に時々楽しんでおり、第1段階はクリア。まずはめでたしでしょうか。

知ッ得 活性化する人口の移動 ①

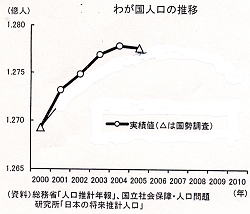

日本の人口が戦後初めて減少に転じたことが大きな話題になっています。(株)日本総合研究所(三井住友ファイナンシャルグループ)では、予想より2年も早いこの人口減少を「活性化する人口の移動」と捉えています。今後の傾向と方向を2回に分け掲載します。

(白石勝也)

1) 地方から大都市へ

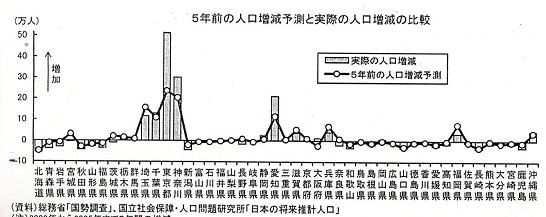

人口密度の低い都道府県では人口が減少し、逆に高い所は増加している。地方と大都市圏の2極化が進行していて、とりわけ東京、神奈川、愛知では予想を上回るペースで人口が増加している。 (図3)

首都圏、愛知県への人口流入が予想以上に増加した原因は経済問題にある。地域間の景気回復の違いを反映した動きといえる。

アメリカ、アジア経済の拡大に支えられ、それが牽引となっているが、①東京・神奈川では企業向けサービス業が集積していること、②愛知では自動車・電気機械が好調であることなどが背景となっている。

年齢別に見ると20歳代後半から60歳代までの生産年齢層全てにわたって人口流入が見られることが、それを如実に物語っている。

2) 外国人の増加

国内に居住する外国人は増加の傾向にある。しかしそれを上回る日本人の海外流失が人口減少の要因ではあるが、それについては次回に延べる。

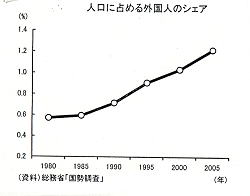

わが国の人口に占める外国人のシェアは2005年に1・2%に達した(図2)。最近増加が目立つのは次の3ヵ国で、それぞれに特徴がある。

①中国人(5年で約9万人増) 年齢別では20歳代が多く、女性が7割を占める。全国各地に分布している。

②フィリピン人(約3万人増)

年齢別では35歳~49歳が多く、とくに女性で顕著。地域別では関東と東海に多く、日本人の地域間移動と同じである。

③ブラジル人

性別の差は見られないが、家族単位の移住が特徴。地域は愛知と静岡に集中している。