2007年12月号 2 面

地域包括ケアセミナーin枚方

高齢者が安心して暮らせる街づくりのモデルケースとして 11月17日、枚方市で「地域包括ケアセミナー」という催しが開かれた。これは高齢者が安心して生き生きと暮らせる街作りを皆で考えて、高齢者を支える地域ネットワークを枚方市をモデルに設立しようという趣旨のセミナーである。

11月17日、枚方市で「地域包括ケアセミナー」という催しが開かれた。これは高齢者が安心して生き生きと暮らせる街作りを皆で考えて、高齢者を支える地域ネットワークを枚方市をモデルに設立しようという趣旨のセミナーである。午前中は枚方市長の挨拶と元NHK解説委員の村田幸子氏の「市民活動が支える明るい高齢社会を」という講演が行われた。

午後からは午後からは先行事例として神戸市東部のネットワーク化の経緯がCS神戸の中村順子理事長から報告された。

また枚方で高齢者支援を行っている各種団体からも現状報告が行われ、「ナルク天の川」の上田卓是代表が時間預託を含めナルクの高齢者支援の報告を行った。そのあと行政を含めた参加者が4つのグループに分かれ「どうしたら支援団体をネットワーク化できるか」のテーマでワークショップを行った。

最後に挨拶に立った高畑敬一氏は枚方社会福祉協議会会長の立場から「このネットワーク作りには困難が伴うと思うが、社協も全面的に支援するので共に頑張っていきましょう」と挨拶、会を閉じた。

各地拠点の研修から見えてきたこと 理事・西村順子

コーディネーター研修会や勉強会の要請を受け、拠点を訪れ始めて約2年になります。

毎回夢中で挑戦していますが、反省することばかりです。

設立直後の拠点では「ナルクの理念」「時間預託制度」「拠点運営」「コーディネート」「事務処理」についての勉強で、丸1日の長丁場になります。拙い話をカバーし、難しいシステムをご理解いただくにはどうしたらよいか・・・と考えた挙げ句「紙芝居」にたどり着きました。パワーポイントなるパソコンソフトの力を借り、映像に頼ることにしました。

訪問前にはどんな拠点かが気になります。参加者数は? 時間預託活動は? どんな活動をしているの?等々。 ここで頼りになるのが拠点の会報と本部への活動報告書です。これで自分なりのイメージを作っていざ参上。

いずれの拠点も実に個性豊かで、それぞれが地域にとけ込んだ活動をされ、私も随分勉強させてもらっています。そして何より嬉しいのは、どこへ行ってもナルクの仲間意識があることです。初対面でも「お客」ではなく「友達」としての親近感を与えてくれます。

訪問後は、係わった拠点のことが気掛かりでなりません。その後も活発に活動されていると嬉しくなり、沈滞していると悲しくなります。

この両者の違いは何でしょう? 会長が常々言われる「リーダー次第」の言葉が浮かびます。短時間の印象で判断するのは早計ですが、代表または事務局長の情熱と指導力が左右していると強く実感する昨今です。

新しい出会いを楽しみに、お声が掛かればどこへでも馳せ参じていますが、気になることが一つあります。

時間預託の扱いです。

お金の管理はどの拠点もきっちりとされていますが、ナルクの目玉である「預託点数」の管理にばらつきを感じます。

全国どこででも使えるナルクの預託点数は同じ基準でなければ意味がありません。預託点数と奉仕点数の区別を今一度確認してくださいますようお願いいたします。

新健診で何が変わる 古堅勝子(泉州)

40歳以上の健康診断の制度が変わるのを皆様ご存じですか?

2008年4月から実施される40歳以上74歳までの高齢者の健康診断が、最重要課題として位置づけられました。

今までは健康診断を積極的に受ける機会がなかった主婦や高齢者も、毎年健診を受けることになります。それが新健診「特定健康診査」です。

新健診の目的はメタボリック・シンドローム(以下メタボと記す)予備軍を早期発見し、心筋梗塞や糖尿病、あるいは生活習慣病など多くの重疾患の要因と言われるメタボに対して適切な指導を行うことが今回の狙いなのです。

厚生労働省は、新健診の対象者の中に約200万人いるとされているメタボの人とその予備軍を、健診と保健指導で2012年度末までに10%、2015年度末までに25%減らすことを目標としています。

厚生労働省は、新健診の対象者の中に約200万人いるとされているメタボの人とその予備軍を、健診と保健指導で2012年度末までに10%、2015年度末までに25%減らすことを目標としています。「病気にならないように予防すること」が基本であることは言うまでもありません。新健診を導入し、国民の健康への意識向上のきっかけ作りに役立つよう、国は働きかけているのだと思います。

また新健診には新たな項目が追加されました。「腹囲」と「LDL(悪玉コレステロール」です。

腹囲は「男性85cm以上」、女性「90cm以上」BMI25以上が保健指導の対象となります。さらに健診の結果をチェックし、検査を受けた人の中で健康のリスクが高い人を保健指導対象者として階層別に振り分けます。振り分けは以下の3つのステップで行われます。

ステップ1 内臓脂肪の蓄積

ステップ2 リスク数のカウント

ステップ3 保険指導対象者のグループ分け

現在療養中(服薬中)の人は対象者の例外

となります。詳しくは市町村の健診部にお問い合わせください。いま医療機関は来年4月の新健診に向けての講習会、マニュアル作りに関係部署は大わらわです。

私たちも保健指導対象者にならないためにも、運動・食事・習慣など、自分の健康状態を深く見直して、日頃からメタボ撃退法を心がける必要があると思います。

子どものパソコンと携帯電話①

「パソコンと携帯 気になる子どもとの関係」というアンケートを、5月14日から9日間、日経BP社がweb上で実施した。有効回答者数は446人。子どもの内訳は、男子237人、女子229人、学年別構成比は未就学児20%、少学校低学年(1~3年)16%、小学校高学年(4~6年)22%、中学生19%、高校生12%、大学・短大・専門学校7%、社会人4%だった。

(文・白石勝也)

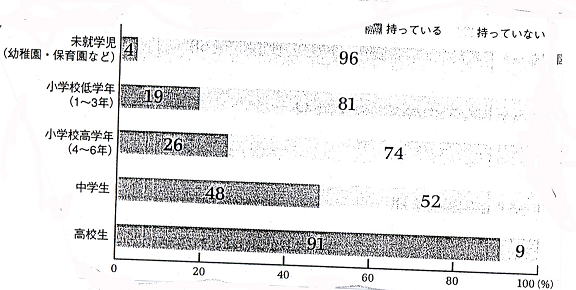

1 携帯電話はいつから持たせる

今回の調査では、携帯電話を持っている子供は全体で約4割という結果が出た。小学生では持たない子の方が大半を占めた。

小学生が持っている携帯は、約6割が防犯機能付きの子ども向け携帯で、購入の決め手は、多くの人が「GPSで位置検索が可能」を挙げている。

年代別保有率は図1の通り。

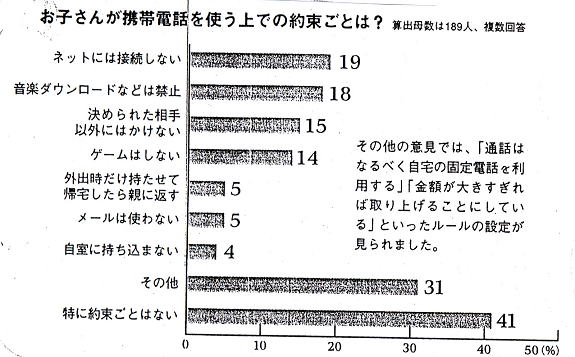

2 携帯電話を使う上での約束事は

「特に約束事はないが」が41%で1番多くなっている。

2番目の「その他」では「通話はなるべく自宅の固定電話を利用する」「金額が大きすぎれば取り上げることにしている」といったもの。

3番目の約束事は「ネットには接続しない」といったものである。これは不健全なサイトへのアクセスを心配する意見が多いことを示している。

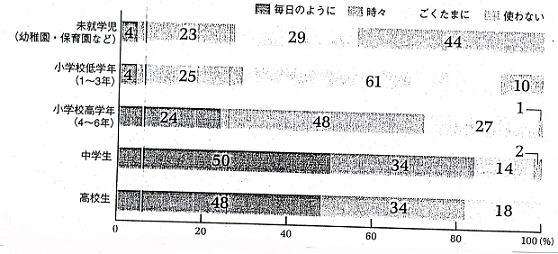

3 何歳ぐらいの子どもが どの程度パソコンを使っているのか

まずこの素朴な質問から、全体では9割の子どもが多かれ少なかれパソコンを使っていて、そのうち毎日使うという子どもが3割もいるという事実が分かった。

子どもが使うパソコンは「大人と共用」が75%、残りが「子ども専用」か「子ども同士共用」、置いてある場所は「リビング」が60%、「子ども部屋」が18%であった。 このことから「パソコンはリビングなど家族共用の部屋に置き、親の目の届く場所で使っているので、子どもがどんな用途で使っているかをある程度把握している」人が8割程度であることが判明した。

学年別の使用状況を見ると未就学児でも5割が使用しているのは驚きである(図3)。

(イラスト・畠嶋孝一)

(イラスト・畠嶋孝一)